El Canal de Suez que conecta el Mar Rojo con el Mediterráneo facilitando el tránsito de mercancías procedentes de Asia, fue oficialmente inagurado el 17 de noviembre de 1869 pero su origen se remonta a muchos siglos atrás.

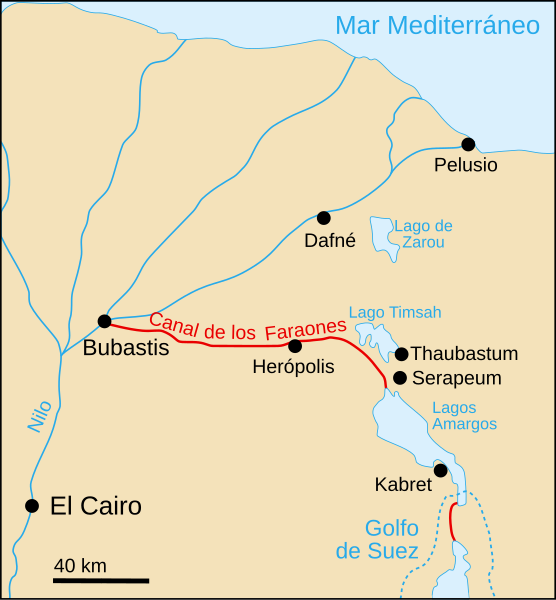

Esta obra de ingeniería -que podemos ver incluso desde el espacio- fue un antiguo sueño para los faraones del Antiguo Egipto. Hay referencias en Estrabón que mencionan a Sesostris III, el poderoso faraón del Imperio Medio deificado en vida, como el primero en intentar un dragado de un canal que enlazara el río Nilo con el Mediterráneo en el año 1874 a.C. Esta ruta se denominaría el Canal de los Faraones y estaría en el origen del actual Canal de Suez.

La ruta abierta durante el Antiguo Egipto tenía dos direcciones, desde el Mediterráneo por un brazo navegable del Nilo se conectaba con la ciudad de Biblos y de allí utilizando el uadi de Tumilat, -navegable en época de grandes crecidas- se cruzaban los Lagos Amargos hasta llegar al golfo de Suez de donde partían las naves para cruzar el Mar Rojo en dirección al país de Punt. De allí traían ébano, marfil, incienso y mirra, así como animales exóticos de gran valor.

Sin embargo, a pesar de la importancia comercial del canal para los egipcios, sería abandonado poco después aunque no así la idea de conectar ambos mares. El proyecto lo retoma Ramsés II, pero tuvo que abandonarlo por errores de medición y no es hasta varios siglos después, con el rey persa Dario I, cuando consigue abrirse correctamente. Los persas terminaron el canal con tal amplitud que podía ser recorrido por dos naves al mismo tiempo. Quedaba abierto por primera vez la ruta que une el comercio marítimo mediterráneo con el procedente de la India, en un recorrido que duraba cuatro días y sustituía las tradicionales rutas de caravanas. Pero su uso tampoco fue constante en ésta época y las arenas del desierto lo terminaron cegando de nuevo.

Sin embargo, a pesar de la importancia comercial del canal para los egipcios, sería abandonado poco después aunque no así la idea de conectar ambos mares. El proyecto lo retoma Ramsés II, pero tuvo que abandonarlo por errores de medición y no es hasta varios siglos después, con el rey persa Dario I, cuando consigue abrirse correctamente. Los persas terminaron el canal con tal amplitud que podía ser recorrido por dos naves al mismo tiempo. Quedaba abierto por primera vez la ruta que une el comercio marítimo mediterráneo con el procedente de la India, en un recorrido que duraba cuatro días y sustituía las tradicionales rutas de caravanas. Pero su uso tampoco fue constante en ésta época y las arenas del desierto lo terminaron cegando de nuevo.

Durante la dominación romana funcionó brevemente con Trajano (siglo II d.C) y también en la Edad Media con los árabe, cuando además de usarse para el tranporte de grano serviría como ruta de peregrinación. No fue una apertura definitiva porque Al-Mansur lo cerraría por motivos militares en el siglo VIII.

Hay que espera a la invasión franceses para que la idea resurga con fuerza. En su lucha por el control comercial frente a Gran Bretaña, Napoleón consideró una oportunidad abrir de nuevo el canal y planificó su reapertura con la ayuda del ingeniero Charles Le Pere. A pesar de los esfuerzos, los cálculos que se hicieron fueron erróneos y no tuvieron en cuenta la diferencia de altitud entre los dos mares lo que frustó la operación.

Aunque no todo estaba perdido y el proyecto sigue vivo entre algunos intelectuales como Ferdinand de Lesseps y Linant de Bellefonds, que revitalizan los trabajos y realiza un nuevo informe técnico.

Es a mitad del siglo XIX, cuando se funda la Compañía Universal del Canal Marítimo de Suez con capital franco egipcio decididos a poner en marcha la apertura de la ruta. En el acuerdo, el control de los derechos de explotación quedaba en manos francesas durante 99 años y tras este tiempo pasaría al estado Egipto.

Las primeras máquinas comenzaron a retirar tierra en 1859 y hasta su finalización en 1869, murieron cerca de 120.000 trabajadores con un coste total de 200 millones de francos.

La longitud del canal era de 160 kilómetros y su apertura definitiva a la navegación internacional supuso un hecho histórico. A la ceremonia de innaguración acudieron las principales personalidades de la época, los emperadores y príncipes del viejo continente así como los jefes de Estado de todo el mundo.

En 1875 Gran Bretaña, ante el temor de perder una oportunidad comercial como esa, decide comprar las acciones de la parte egipcias y convertirse en socio de los franceses en la explotación del canal.

Finalmente, en el Convenio de Constantinopla de 1888 queda liberado para la navegación internacional sin discriminación alguna aunque los ingleses consiguieron mantener el control militar de la zona hasta 1936.

Es en la década de los 50 cuando el acuerdo entre el presidente egipcio Nasser y Gran Bretaña obligaba la retirada definitiva de éstos últimos de la región y la nacionalización egipcia.

Sin embargo, el conflicto en la zona siguió vivo por las tensiones políticas entre Egipto e Israel que se materializaron en la Guerra de los Seis Días en junio de 1967, cuando el canal se mantuvo cerrado siendo necesario la intervención de la ONU para su reapertura.

Hoy en día, el control del tráfico marítimo está en manos del estado egipcio representado en la Suez Canal Authority

Algunos datos curiosos...

La ruta abierta durante el Antiguo Egipto tenía dos direcciones, desde el Mediterráneo por un brazo navegable del Nilo se conectaba con la ciudad de Biblos y de allí utilizando el uadi de Tumilat, -navegable en época de grandes crecidas- se cruzaban los Lagos Amargos hasta llegar al golfo de Suez de donde partían las naves para cruzar el Mar Rojo en dirección al país de Punt. De allí traían ébano, marfil, incienso y mirra, así como animales exóticos de gran valor.

|

| Canal de los Faraones en época de Darío I |

Durante la dominación romana funcionó brevemente con Trajano (siglo II d.C) y también en la Edad Media con los árabe, cuando además de usarse para el tranporte de grano serviría como ruta de peregrinación. No fue una apertura definitiva porque Al-Mansur lo cerraría por motivos militares en el siglo VIII.

|

| Napoleón ante la Esfinge. Jean-Louis Gérôme.1868 |

Hay que espera a la invasión franceses para que la idea resurga con fuerza. En su lucha por el control comercial frente a Gran Bretaña, Napoleón consideró una oportunidad abrir de nuevo el canal y planificó su reapertura con la ayuda del ingeniero Charles Le Pere. A pesar de los esfuerzos, los cálculos que se hicieron fueron erróneos y no tuvieron en cuenta la diferencia de altitud entre los dos mares lo que frustó la operación.

Aunque no todo estaba perdido y el proyecto sigue vivo entre algunos intelectuales como Ferdinand de Lesseps y Linant de Bellefonds, que revitalizan los trabajos y realiza un nuevo informe técnico.

Es a mitad del siglo XIX, cuando se funda la Compañía Universal del Canal Marítimo de Suez con capital franco egipcio decididos a poner en marcha la apertura de la ruta. En el acuerdo, el control de los derechos de explotación quedaba en manos francesas durante 99 años y tras este tiempo pasaría al estado Egipto.

Las primeras máquinas comenzaron a retirar tierra en 1859 y hasta su finalización en 1869, murieron cerca de 120.000 trabajadores con un coste total de 200 millones de francos.

La longitud del canal era de 160 kilómetros y su apertura definitiva a la navegación internacional supuso un hecho histórico. A la ceremonia de innaguración acudieron las principales personalidades de la época, los emperadores y príncipes del viejo continente así como los jefes de Estado de todo el mundo.

|

| Vista del canal en Port Said, 1880 |

|

| Entrada al Canal de Suez by starboardside |

En 1875 Gran Bretaña, ante el temor de perder una oportunidad comercial como esa, decide comprar las acciones de la parte egipcias y convertirse en socio de los franceses en la explotación del canal.

Finalmente, en el Convenio de Constantinopla de 1888 queda liberado para la navegación internacional sin discriminación alguna aunque los ingleses consiguieron mantener el control militar de la zona hasta 1936.

|

| Moneda conmemorativa, plata. Louis Oscar Roty. 1888 |

Es en la década de los 50 cuando el acuerdo entre el presidente egipcio Nasser y Gran Bretaña obligaba la retirada definitiva de éstos últimos de la región y la nacionalización egipcia.

Sin embargo, el conflicto en la zona siguió vivo por las tensiones políticas entre Egipto e Israel que se materializaron en la Guerra de los Seis Días en junio de 1967, cuando el canal se mantuvo cerrado siendo necesario la intervención de la ONU para su reapertura.

Hoy en día, el control del tráfico marítimo está en manos del estado egipcio representado en la Suez Canal Authority

Algunos datos curiosos...

- El Canal de Suez uno de los puntos estratégicos del comercio mundial y por este lugar pasa el 8% del tráfico marítimo.

- Es el canal más largo del mundo sin bloqueos y su localización lo convierte en la ruta más corta desde Oriente a pesar de que los grandes buques deben realizar lentas maniobras para cruzarlo.

- Los barcos no pueden superar los 68 metros de altura para poder cruzar el único obstáculo que hay en el recorrido a la altura del Puente del Canal.

- Los buques adaptados para cruzarlo en altura y calado (profundidad) se denominan "Suezmax" y en su mayoría son grandes petroleros con pesos que rondan las 160.000 toneladas.

- Los impuestos aduaneros para cruzar son un importante recurso financiero para el estado egipcio, nada despreciable.

Fuentes:

www.suezcanal.gov.eg

www.fierasdelaingenieria.com

Imágenes: Wikimedia Commons/ www.pixdaus.com